そんなこんなで取材をしようと決めて、私は沖縄で最も牛が多いとされている地域「うるま市」に、引っ越した。

その頃牛業界に一切のコネクションがなかった私は、とにかく牛飼いの方々と直接会い、この取材を受け入れてくれるところを探すところから始めるしかなかったのだ。

それにしても「ヴィーガンについての取材」と正直に言うのは、随分気が引けた。

一部の過激派は畜産業を撲滅しよう!と叫んでいるわけで、「ヴィーガンに絡む取材がしたい」といえば、きっと彼らにとって面倒な存在だと受け取られているだろうと思ったからだ。

それと同時にいつも記事を書いている大手媒体には、企画の段階でどこも掲載を断られてしまった。

今までどんな企画でもOKをもらえていた媒体でさえ「その話題はリスクが高すぎる」と苦言を呈したのだ。

畜産業界、動物愛護団体、そしてヴィーガンの人たち。

今回の話題は、下手をすれば多くの人を敵に回すことになる。

たしかにリスクが高いというのは頷ける。

だけど私は、どうしてもこの取材を諦めることができなかった。

だからこうやって知り合いのメディアに、記事代はいらないという条件のもと、書かせてもらっている。

取材先を探してしばらくした頃、出会った牛飼いの人にこんなアドバイスをもらった。

「もしも本当に全部と関わりたいなら、繁殖肥育、それから販売までをやっている牛舎が良いんじゃないかな」

牛についての取材をする!と意気込んではいたものの、何も知らなかった当時の私の頭の上に、はてなが浮かぶ。

繁殖と肥育?

そこから話を聞くうちに、「牛」を育ててお肉にするまでの過程の中に、二つの農家が登場することを知った。

ここから先の農家の説明は、面倒であれば読み進めてもらっても構わない。

だけど今回の記事をすすめるにあたっては重要なことだと思ったから、掲載することにした。

そもそも牛は、自然に交尾をして子供を産むわけではない。

まずはオスの発情に合わせて、精子を摘出する。

種牛とよばれる牛たちは、体力が許す限り一生、人間が作ったオナホールのようなをもの使って射精させられる。

では、取り出された精子がどうなるのだろう。実はそのまま、全国に売りに出される。

まるで競馬の馬リストのようなものが各繁殖農家に届き、人々はそのリストを見ながら

自分のメス牛にどの精子を入れるかを決めるのだ。

ちなみに日本で出回っている牛の8割が同じ血統の父親だと聞いて、驚くのは私だけではないはず。

今までのデータから、より大きく、サシ(霜降り)が入りやすく、太りやすい牛を生んだ精子は「血統が良い」とされ、

多くの農家はその精子を購入するので、おのずと多くの牛の父親が同じ血統になるわけである。

精子の価格はピンキリで、数百円のものから、10万円以上するものもある。

一番高い精子を購入したからといって、それで確実に妊娠する保証も、必ず高く売れる牛が生まれてくる保証もない。

反対に、安い精子を使って、ものすごく高く売れる牛が生まれてくる可能性もある。

そんな中で繁殖農家の牛飼いたちはどの血統を混ぜるかを慎重に決定し、精子を仕入れるのだ。

精子を仕入れた後の流れは、いたってシンプルだ。

仕入れた精子をメスの発情にあわせて人工的に膣内につっこみ、妊娠させる。

(直腸に人間の腕を肘までつっこんで、直腸越しに子宮を掴み、固定。

膣内に精液をセットした器具をさしこみ、直腸越しに保持した子宮頚部を通らせるように

子宮内に精子を注入する)

※この部分の記述についていくつか問い合わせをいただいて訂正いたしました。

「膣内に腕をさしこみ」ではなく、「直腸に腕を差し込み」が正しいようです。

ここまでだけでも、私にとってはかなりの衝撃度だった。

精子の採取から種付まで、そう、牛は精子の段階から、全て人間の手で操作されているのだ。

ちなみに、無事に妊娠が発覚し、子どもが産まれるまでには人間と同じくらいの月日がかかる。

そして犬と違い、ほとんどの牛からは、1頭しか生まれてこない。(稀に双子のケースもある)

また、生まれてきた子牛は、結構な確率で死亡する。

原因不明だったり、先天的なものだったり、理由は様々だが、農家としては大きな損失だ。

だからこそ、あの手この手を使って牛のために安全な出産をサポートする。

低体温症になってしまった子牛を抱いてお風呂に入るのも、その一環だ。

そうやって様々なリスクと隣り合わせの中、どうにか無事生まれてきて生きながらえた子牛たちにミルクをやり、数ヶ月育てるまでが繁殖農家の仕事である。

そこから彼らは「セリ」と呼ばれる牛のオークションに、子牛を連れて行く。命のオークションだ。

産ませた子牛を売ることで、生計をたてる。ここまでが、「繁殖農家」の仕事である。

さて、では売られた牛はどうなるのか。全国の肥育農家に出荷されて行く。

そこから先が、肥育農家の仕事だ。

肥育農家とはその言葉のまま、「牛を太らせるひとたち」である。

セリで買ってきた牛たちに、草や独自配合の飼料を与えて、とにかく太らせる。

数年かけて十分に太らせた段階で屠殺場に持って行き、育てた牛を殺す。

彼らは繁殖農家よりもリスクが少なく見えるが、そうではない。

本人たちの言葉に変えれば「割ってみるまで、価値はわからない」。

つまりはいくら育てても、屠殺して皮を剥いで見るまでは、自分たちがかけてきたコストに見合う価値のある牛かが分からないのだ。

牛は皮をはがれたあと、私たちにも馴染みの深い「C1-A5」のランクにわけられる。

どれだけ筋肉にサシ(脂肪)が入っているかで価値が変わるのだ。

霜降り肉が高いのは、このランクが高いからである。

そしてこのサシというのが、入りにくい牛と入りやすい牛がいるそうで、それも殺して中身を見るまではわからない。

単純に体重が大きく太っていれば、高く取引されるというわけでもないのだ。

肥育農家の収入は、このランクに応じた価格×解体したあとの肉の量で決まる。

同時に繁殖農家と同じく、事故のリスクもある。

たとえば牛は足を骨折すると治療できず、そのまま殺処分となる。

いろんなリスクを回避しながら十分に体重を増やして殺すところまで、肥育農家も毎日牛と関わっている。

肥育農家と繁殖農家、そして牛を殺す屠畜センター、殺した牛を解体する加工センター。

それぞれの人の手を経て、ようやく私たちが手にとるパックのお肉ができるわけである

「繁殖農家」と「肥育農家」。

本当に牛を関わるのなら、その両方に携わっている人のもとで取材させてもらうべき。

ここまで読んでくださった方であれば、彼が言ったその意味が理解できると思う。

しかし実際には繁殖から肥育までを一律でやっている農家さんは多くなく、取材先を探すのに苦労した。

数日が経って途方にくれていた頃、お話を伺っていた牛飼いの方が「この人なら、和牛の繁殖から販売までをやっているし、食育にも力を入れてるから、協力してくれるかもしれないよ」と、ある人を紹介してくれた。

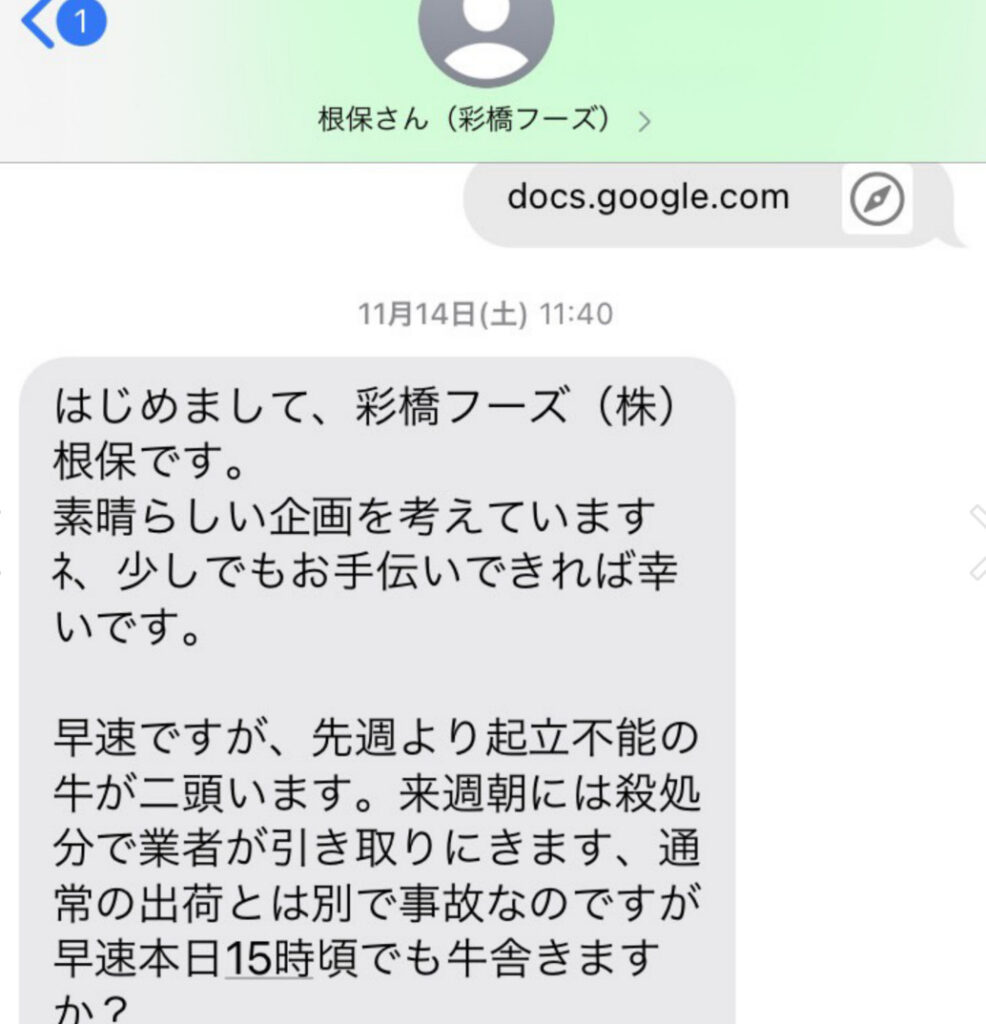

そうしてであったのが、彩橋フーズの根保さんである。

彼にコンタクトを取ると、すぐに返事をくれた。

「起立不能で、週明けに殺処分の牛がいます」

その言葉の意味は、彼の牛舎に訪れてすぐに理解した。

根保さんの牛舎はうるま市の勝連というところにあって、繁殖から肥育までに携わっている。

牛の頭数は約50頭。

特徴的なのは、根保さんが「経産牛」の肥育に力を入れているというところだ。

経産牛とは、出産を経験したことのある牛のことをいう。

何度か出産を繰り返した牛は、肉質が硬くなって高く売れないという理由であまり育てようという人がいない。

しかし根保さんは、そんな牛たちをもう一度独自の餌で肥育しなおし、美味しいお肉を作るということにこだわっている。

飲食店を経営していた根保さんが「どうせ食べ物に携わるなら、牛をやってみたい」という思いで小さな牛舎を買ったのが15年前。今ではその小さな牛舎の隣の土地に、彼がいちから立てた、もうひとつの大きな牛舎もある。

根保さんはその計ふたつの牛舎で、子牛を産ませる牛、子牛、そして肉にする牛、の三種類を育てている。

待ち合わせたスーパーマーケットに来た彼をみて、私は一瞬で彼のことが大好きになった。

彼のインタビュー記事はどれも硬い表情で「もしかして怖い人だったらどうしよう」という思いを巡らせていたのだが、実際に来た根保さんは笑顔がとっても優しい方で、私の名前を聞いてすぐ、「ゆずか、牛舎はこっちだよ」と、名前で呼んでくれたからだ。

牛舎に到着すると、彼はパイプ椅子をひっぱりだしてきた。

牛の糞で汚れた椅子に餌袋を座布団がわりに乗せ、私を座らせて、話を聞いてくれたのだ。

その時、彼ごしに一頭の牛が目に飛び込んで、私の体が停止した。

「ああ、そう。故障した牛だよ」

すぐに察してそう声をかけた根保さんに、私はすかさず聞いた。

「牛って泣くんですか?」

牛が怪我をすることを、牛飼いは「故障」「壊れた」と呼ぶ。

その牛は発情期に興奮して他の牛に乗りかかろうとしたところで足を滑らせ、前足を骨折してしまったそうだ。

他の牛たちがもぐもぐとご飯を食べている横で、立ち上がれずに座り込んでいる彼女の周りには、大量のハエがたかっていた。

まだどこも腐っていないし、血が出ているわけでもない。

もちろん意識もはっきりしていて、こちらを見つめながら、何度も立ち上がろうと足を踏ん張ろうとしては崩れている。

目があった私に向けて、助けを求めるように何度も鳴き声を発しながら、彼女は泣いていた。

一筋の涙が、とか、そういう類のものではなくて、私たちが本当に悲しいことがあったときのように、ぼたぼたと、次から次へと涙が溢れ落ちていたのだ。

「時々泣くよ。あれはもうだめだね」と言いながら、切なそうな目で牛を見た根保さんが印象的だった。

どこかで、「牛は自分の死期を悟ると泣く」と聞いたことがあったけど、どこにもソースがなくて、嘘だと思っていた。

だけど私はその瞬間、すでに確信したのだ。

彼女たちは多分、私が思っていた以上に感情的で、頭が良い生き物だ。

「なおせないんですか?どうして足が折れた時点で、明日殺さなければならないんですか?」

と聞く私に、根保さんはこう答えた。

「生かしておいても、かわいそうなんだよ。

僕は故障や白血病が分かった瞬間に、屠殺センターに電話して、翌日には殺処分する。

助けてあげたいけど、それじゃあ商売にはならない。苦しむ期間が長くなるくらいなら、牛のためにも早く決断した方が良い」

この時、私には根保さんの言葉の意味が半分も理解できていなかった。

牛の怪我を「故障」ということも、怪我をなおそうとせず殺してしまうことも、牛たちは動画でみたように本当に繋がれていて、それはすごく窮屈そうに見えるのにそのままでいることも、どれもこれもが、理解できなかった。

その牛は翌週、クレーンを使ってトラックに乗せられ、連れて行かれた屠畜場であっけなく殺処分された。

悲しいほどに一瞬で、それはとても残酷に思えた。

だけどそこから一ヶ月、根保さんと、そして牛たちと関わる中で、私はその意味を少しずつ理解していったのである。

根保さんは、私の取材依頼を快く受け入れてくれた。

そして一ヶ月間の、牛さんと根保さんとの生活がはじまった。

ーー

一ヶ月間、たくさんのドラマがあるわけではない。

むしろ毎日はほとんど単調に過ぎていき、アクシデントは起こらない。

現実というのは、総じてそういうものである。

私は根保さんのやりかたを見よう見まねで真似ながら、なんとなくの一日の流れを理解していった。

畜産業の朝は早い。

私の場合は毎朝5時に起きて、用意をする。

ちなみに車の免許を返納してしまったので、チャリ通だ。

大人になってはじめて、ドンキホーテで一番安いママチャリを買った。

しかも私の家から根保さんの牛舎にかけては永遠に上り坂が続いている。

激しい坂道を越えて牛舎に到着するのは、だいたい6時頃。

朝6時。もちろん、まだ太陽はのぼっていない。

まだ暗い中、ヘッドライトをつけて、作業を開始する。

まずは干し草をあげ、そして干し草をあげ、干し草をあげる。

この干し草というのがくせもので、風で粉が舞って目に入るせいで、私は一ヶ月で3回、めばちこができた。

しかも干し草の中には、結構な数のゴキブリが紛れ込んでいる。

ゴキブリからしたら天国のような場所だろうとは思うので理解してあげたいが、

干し草をすくいあげた時に突然手の甲によじのぼってくるのだけはさすがにやめてほしかった。

そのことを根保さんに話したら、「時々首元から服の中に入ってくるんだよねえ」と笑っていた。

牛舎は、全ての生き物にとって居心地が良い。

餌も豊富で雨風がしのげて、そのうえ出入り自由なので、

当然いろんな動物が居座っていて、それぞれが我が物顔で生活を送っている。

ゴキブリ、ネズミ、モグラ、鳥、猫。

時々沖縄特有の毒ヘビ、ハブなんかもいるらしい。

とくに猫に関しては、優しい根保さんのもとに捨て猫をつれてくる人が多かったり、どこかからやってきた野良がいすわるせいで結構な匹数がいて、しかもめちゃくちゃ人懐っこい。

猫はゴキブリやネズミ、モグラなどの害虫、害獣を食べてくれるので、牛舎にとっては良いパートナーらしい。

それから牛舎を語る上で忘れてはいけないのが、ハエの存在である。

牛舎、ハエの量が尋常ではない。

黒い布が置いてあるなあと思ったらハエの大群だったり、目になにかが入ったなあと思ったら、ハエだったりする。

夏になると「サシバエ」というハエが現れるのだが、そのハエに関しては、人や牛を刺すからたちが悪い。

そのうえ痛いので、牛がストレスでやられてしまったりと、かなり迷惑な存在らしい。

牛舎と生き物というのは切っても切れない関係で、それぞれと共存したり、うまく駆除する方法とつねに向き合い続ける必要があるのだと感じた。

そんな私も、ゴキブリやハエに関して、3日たった頃には気にならなくなった。

人間の適応能力というのは侮れない。

さて、そんな感じで虫と戦いながら50頭の牛に干し草をやり終わると、次は肥育のための飼料を与える。

肥育にかけている牛には、干し草と別に、太らせるための特別な肥料を与えるのだ。

これはそれぞれの牛舎、牛によって配合が異なるため、根保さんにやってもらっていた。

焼き鳥屋の秘伝のタレみたいなものである。

時間は7時頃だろうか。

その間に私は牛たちの水を交換し、話かけてまわる。

この水交換というのが、とにかく大変だった。

あの容器、30キロちかくあるんじゃないだろうか。

私は力がない上に不器用なので、かなりの水を牛舎中にぼたぼたと零しながら交換していた。

実は根保さんに迷惑をかけていたんじゃないかなって思ってる。

優しいから一度も怒られなかったけど。

ついでに水交換の時、もたつくのにイラつかれたのか、手の甲を牛に頭突きされ、少しえぐれたこともあった。

牛の角はそんなにとがっていないように見えて、ほっぺたに少しあたるだけでごっそりえぐれるくらいには強烈らしい。

私はラッキーだったのと、その牛が優しかったので、絆創膏で足りる程度の負傷ですんだ。

そうこうして根保さんが飼料をあげ終わり、水交換が終わると、また干し草をあげる。

牛はとにかくよく食べるのだ。

牛はものを食べる時、反芻という行為を繰り返して草の栄養を分解して行くので、もぐもぐもぐもぐと、ひたすら口を動かし続けている。

この音と牛たちの幸せそうな表情は、私にとって毎日の癒しだった。

さて、それだけ大量に食べたらどうなるかは想像がつくだろう。

もちろん、うんちとおしっこの量も半端ではない。

一回量が、バケツをひっくりかえしたのか?ってくらいの量である。

ということで、一通り餌を与えたあとは、シャベルと台車で牛舎の掃除。

何往復もやって、ようやく一回分のウンチの掃除が終わる。

実は牛のうんちって、そんなに臭くない。

草食動物なので、においが少ないのだ。

牛舎で働いているというと、「うんちの掃除がやばそう」と、よく言われたりもしたのだが、毎日掃除するのになれてくると、ふと無意識に素手でうんちをひろっていたりしていたくらい「汚いもの」という認識はなかった。

これが雑食の豚になると強烈なにおいらしいので、いつか掃除をしてみたい。

と、ここまで終わると、だいたい8時半頃になっている。

牛舎での仕事はどこも二回に分かれるので、私はここで一旦自宅に帰って休憩。

根保さんも牛舎を離れて、営業や販売に時間を使う。

そして5時間後の14時、ふたたび牛舎を訪れ、朝と同じことを繰り返す。

18時頃になってなんのトラブルもなければ、一日の仕事は終了だ。

ちなみに1日を終える頃には全身牛舎臭になっていて、髪の毛に関しては一回シャンプーしたくらいでは元の匂いに戻らない。

スーパーマーケットに行くのですら、念入りにシャワーをした後でないと気を使った。

毎日はたんたんと過ぎて行く。

しかし、そうやって毎日過ごしていく中で出会う小さな出来事のつみかさねは、確実に牛への愛着と変わっていった。

毎日牛舎で過ごしていると、大きな変化はなくても、小さなアクシデントは、たくさんある。

例えばある日の朝牛舎に行くと、子牛3頭が牛舎におらず、餌入れから何からがひっくり返っていた。

結局探し回って見つけたのは、少し離れたところにある別の牛舎の前で、三頭は自分よりも年下であろう生まれたばかりの子牛たちのいる檻の前にたち、「一体きみは何者やねん」とでも言いたげな顔で、そこにいる子牛たちとまじまじと見つめあっていたのだ。

私に気づくと「バレた!」という顔をして、三人揃ってトコトコと走りさろうとする。

その姿が健気で無邪気で、怒るどころか、思わず、微笑んでしまった。

日を追うごとに、牛たちとのコミュニケーションの取り方がわかってくる。

最初は牛たちの感情の示し方がわからず、触れるのにも恐る恐るだったけれど、一週間たったころには、牛たちがどうやって喜び、悲しみ、怒っているのか、わかるようになった。

甘えているときは、首を私におしつけて、耳を後ろにぱたんと倒す。

怒っているときは、高く声をあげ、首をブルブルと左右にふる。

戸惑っているときは尻尾をぶんぶんと回し、悲しいときは、俯いて、涙を流す。

そしてそんな感情の出方は、牛、それぞれによって違っていた。

人見知りをしやすい子や、綺麗好きな子、甘えたな子に、食いしん坊な子。

みんなそれぞれに個性があって、その日その日で、表情が違った。

牛たちは、可愛い。

最初は警戒されて、牛舎に行くだけで睨まれて鳴かれていた私だが、日々を重ねるごとに、警戒されなくないようになった。

(昼寝中に話しかけたらうざかられた)

いつの日か子牛たちは、私が牛舎に行くと、トコトコと駆け寄ってくるようにもなった。

愛情が募れば募るほど、牛舎での時間は天国にいるようで、幸せを感じた。

そんな中、最初の「別れ」を経験することになる。

それは、冒頭でも説明した牛のオークション、「セリ」である。

根保さんの牛舎で生まれた牛を売るために、一緒にセリ市場へ連れていくことになったのだ。

ーーー

積込作業を終えると、根保さんのトラックで、セリ市場へ向かう。

道中、牛はストレスから、白いツバを出していた。

彼らは生まれてから今まで、一歩も牛舎を出たことがないのだ。

はじめてみるものばかりで、不安だったのだと思う。

セリ市場につくと、なんとも言えない気持ちに苛まれた。

そこには大量の牛が繋がれていて、背中に番号を貼られて、順番を待っている。

そこにいた牛の何頭かは、不安を感じているのか、泣いていた。

順番が来たらレーンにチェーンをはめこみ、順番に購買者の前に順番に立たされて、くるっと一周させられる。

座っている購買者は沖縄以外にも全国各地から来ていて、自分が買いたいと思った牛がいたら、その場でボタンを押し、値段を釣り上げていく。

そしてそれ以上の高額入札者があらわれないと判断された時点で、落札。

牛の上のモニターには価格が表示され、今まで育てて来た牛飼いはお辞儀をし、そのまま牛から離れる。

牛の価格は体重や見た目によって決まる。

肥育農家たちは大きく太って最終的に価値のある肉になりそうな牛を判断して購入するのだ。

鼻水が出ていたり、けがをしていたり、少しニキビのようなものがあるだけでも、説明を求められ、値段が下がる。

私も自分がお世話をしている牛を、同じようにレーンにのせた。

この牛たちはこのあと殺されるわけではないはずなのに、それでも人間がたんたんと命に値段をつけて売買しているのはやっぱり少し不気味だった。

「私たちにこんなことをする権利があるのだろうか?」と、単純にそう思ったのだ。

また、ここに買いにきている肥育農家さんたちは、沖縄在住の人たちだけではない。

神戸や、大阪や、東京からの人だっている。

では、沖縄から他県に輸出されていく牛はどのように運ばれていくのだろうか。

そこに、私が感じた問題点がある。

買い取られた牛はロープで繋がれて船が来るのを何日も待ち、船に乗せられて何日も揺られ、そして到着後、また数時間かけて、各牛舎へ運ばれていく。

驚くべきなのは、その間一切飲まず食わずだということである。

牛舎での一日を読んでいただいた方には、牛たちが大量に食べて飲むことを、ご理解いただけていると思う。

そんな牛たちが、何日も飲まず食わずで移動させられるというのは、どれだけのストレスだろうか。

実際、肥育農家に到着するまえに死んでしまう牛もいるそうで、そこまで最悪なケースでなかったにしろ、どの牛も到着する頃には何十キロも体重が落ちているらしい。

牛はとても臆病な生き物である。

ただでさえ知らない場所に連れて行かれる心労は激しいものであろうに、食事も水分もとれないだなんて、やっぱりそこは「生き物」に対する対応というよりは「物」として扱っているように思えた。

その日私と根保さんが連れて行った子牛は、私が特別仲良くしていた牛のうちの一頭だった。

繋がれた子牛が不安そうにこちらを見ている時、この子が数日間どんな目にあうのだろうと想像して辛かったし、実際そこから何日かは、夢に見た。

きっとそこには、人件費や労力的なコストをさけないという何かしらの理由があるのだろう。

だけどそこについて議論をしようとする者はいない。

彼らにとって牛は、あくまで商品なのである。

ーーー

毎日牛舎で働く中で、私はいろんな疑問を根保さんに投げかけ続けていた。

「どうしてもっと綺麗にうんちを掃除しないの?」

「どうして牛は縛られたままなの?」

それはヴィーガン関係の記事を読んでいるときにいつも訴えられている「畜産業がいかにひどいか」という項目に書かれていることだった。

ウェブ上にちらかっている写真には、悲しげな顔をした牛たちがいる。

実際、私は根保さんの牛舎にいったとき、牛が悲しんでいるような気がして、辛い気持ちになった。

ところせましと繋がれた牛に歩くスペースはなかったし、その真後ろには山盛りになったうんちが放置されたままで、牛のおしりには糞がこびりついていて、どうしても清潔には見えなかったのだ。

もしも私がこの光景を写真だけで見たら、「なんて酷いの」と、思うだろう。

だからからこそ失礼だということを承知で、疑問に思ったことはしつこく問いただした。

根保さんは怒ることもなくいつも丁寧に答えをくれて、そうやって答え合わせをしていくと、実際にはひとつひとつのほとんどに彼らなりの理由があって、あえて選択していることがほとんどだった。

例えばうんちをその場に残しておくのは、転倒防止だという。

置いているうんちは、時間がたってくるとみんながよく知る肥料、土のような形になる。

糞は発酵する段階で熱を発するため、とても暖かく、牛にとっては心地のよい敷材になるのだ。

コンクリートはつるつると滑ってしまうから、牛がふんばれるように、あえて一部の糞を残しているらしい。

おがくずのようなものを一面に引き詰められれば一番良いのが、実はこのおがくずは牛飼いの中で争奪戦らしく、なかなか大量には手に入らないらしい。

そんな中で肥料を飼材として敷き詰めるのは、現実的な代替え案なのだ。

また、牛を繋いでおくのも、事故を防止するためだと教えられた。

発情期などでコントロールが効かなくなった牛たちは、お互いの背中に乗ろうとして、怪我をしてしまうらしい。

だから安全のために、ロープで縛って管理している。

たしかに、改善の余地はあるのだと思う。

彼らの主張がすべて正しいとも思えないし、もっとやりようはあるだろうと思うことだってある。

だけどひとつ確かなのは、ほとんどの牛飼いは「屠畜のその日まで、牛が幸せに、怪我なく生活してほしい」と感じている、ということだ。

多くの牛飼いは、だるいからとか、牛を苦しめようとしているだとか、そんな理由で何かを施したりはしない。

彼らは彼らなりに日常で得た感覚や経験をもとにして、いろいろと工夫しているのだ。

もちろん牛を繋いだり狭い場所に閉じ込めておくことに関して、「そうなんだね、じゃあ仕方ないね」とは思えない。

生涯一歩も動けないまま繋がれているというのは、立派な虐待だと思う。

敷材だって、お金をかけてでももっとふわふわなものを大量に敷いてあげてほしい。

もっというなら放牧させて、清潔で自由な場所で過ごさせてあげてほしい。

だけどじゃあ、放牧をするための土地をみんなが持っているのかというとそうではないし、ギリギリで商売をやっている中で、敷材にコストをかけたり運搬をする時間をさけるのかと言われるとなかなか難しい。

だからこそ、改善のしかたが分からないのだ。

「もちろん牛のためにどうにかしてあげたいけど、どうしようもない」と思っているというのが、彼らの本音だと思う。

だからこそ彼らなりに工夫はしているが、それが外野から見ると遅れていたり、牛への酷い仕打ちに見えることもあるのだ。

一方で、やっぱり私たちとは考え方が違うのだなと思わせられるできごともいくつかあった。

たとえば「去勢」についてがそうである。

ウェブで読んだことのあるかたなら分かるかもしれないが、種牛以外のオス牛は、必ず去勢させられる。

その理由は、肉質が悪くなるからである。

そしてその去勢をする際、麻酔は使われない。

麻酔もせず暴れまわる牛のお腹を切り、手をつっこんでひきちぎるかたちで、去勢をするのがスタンダードだ。

最初にこれを聞いたとき、あまりにもひどいと身震いをした。

根保さんに聞いてみると、根保さんの牛舎でも去勢は行われていて、でも、少しやり方を変えているらしい。

「金玉を輪ゴムできつくしばって放っておくと、そのうち腐っておちるんだよ。

その方がマシかなと思って。」

「……?」

キンタマをゴムで縛って壊死させる…

何を持ってマシかもわからないし、やっぱりグロテスクがすぎる。

たしかに出血はなく従来の方法よりは衝撃度が低いとはいえ、

それでも人間におきかえてみると、たまったものではないだろう。

実際に、去勢をした牛を見させてもらったこともあるが、ちょっと目を覆いたくなった。

私が根保さんに「痛がって暴れないんですか?」と聞くと、

「数日間は気になるみたいでご飯の食いが悪くなるけど、前みたいにひきちぎるときよりは痛くなさそうだよ。だけど普通に考えたらめちゃくちゃ痛いよね。俺だったらって考えると怖いよ」と答えた。

まったくもって理解不能だ。

この人は牛が好きだったんじゃなかったっけ……?

自分に置き換えればあきらかに痛いと分かるのに、どうして麻酔をしないんだ……?

頭の上が「?」でいっぱいになった私は、

「ていうか、そもそもどうして麻酔しないんですか?一本5000円をたった一回の去勢にかけるだけで、

その牛の飼育にかけられるコストをオーバーするんですか?」と尋ねた。

私はてっきり、金銭的な観点から見て局所麻酔を避けているのだと思ったのだ。

しかし、根保さんの口からは、意外な言葉が飛び出した。

「ずっとそうやってきたから、麻酔なんて考えたことがなかった」

衝撃的だった。

衝撃的だったけれど、そこで、膝を打った。

そういうことか、と思ったのだ。

ようやく理解してきた。

全てはそもそもの考え方、感覚の違いなのである。

彼は牛を、「愛玩動物」として捉えていないのだ。

私は、その感覚について根保さんを攻められない。

私は根保さんと生活する中で、彼の牛への愛は確かに感じ取っていた。

そもそも、365日牛に尽くす人生なのである。牛が嫌いでやっていけるはずがない。

とくに根保さんは誰よりも牛に優しくて、本当はつけるべきではないと言われている名前をつけ、一頭一頭可愛がっている。

それでも彼が「考えてなかった」というのは、私たちの会話の中でたびたびでてくる

「愛玩動物と経済動物という違いがあるからね」という価値観が根本にあるからだと思う。

これだけだと理解できない人も多いかもしれないが、魚に置き換えると理解できる人が増えるのではないだろうか。

例えばあなたが釣りをして、生きたまま釣った魚をさばかなければいけないとき、首元にグッとナイフを入れて、血が吹き出て痙攣する魚が死ぬまでをただ、じっと待つであろう。

慣れていないとグロテスクに感じるとは思うが、そこに「泣きそう」と胸をつまらせる何かを感じる人はそんなに多くはないと思う。

ニモは可愛いけれど、多くの人にとって、魚は魚なのだ。

では、そんな魚をさばいているとき、子供にふと質問を投げかけられたとしたら。

「どうして魚は痛がるのに、麻酔をしてあげないの?」

きっと「そういうものだから。麻酔なんて考えたこともなかった」と思うのではないだろうか。

私は根保さん含む牛飼いの人たちが牛に持っている感覚も、これに近いのではないかと思っている。

可愛いし、大切だけど、「牛」は「牛」。そういう感覚である。

私はどうしても、牛も「愛玩動物」と同じような目線で見ている。

彼らは魚よりも犬や猫に近いし、感情が伝わってきやすいし、身近だ。

だからこそ痛みを伴うオペに麻酔を使わないことが理解できないし、生涯繋がれたまま散歩もできない人生を不憫に思うのだ。

だけど、「経済動物」としてみたとき、牛は彼らの生活を支えるための商品なのである。

痛みを減らすためにコストをかけることを含めて、「そんなことを考えたこともなかった」というのは、頷けると思う。

だって私は漁師に対して、どうしてマグロをさばくときに麻酔をしないの?なんて考えたことがなかったし、

料亭にある狭い生簀についても、そこまで問題意識を持ったことがなかった。

同じ生き物だけど、「魚は違う」と、どこかで区別しているのだ。

そして牛飼いの人たちからすると、「牛は違う」のである。

それは当たり前の日常であり、仕事である。

このあたりについて、彼らを責めるわけにはいかない。

だって法律にもひっかかっていないし、今の牛飼いのやりかたとしては、それが正解なのだから。

代々今の方法や感覚が引き継がれてきているわけで、根保さんが冷たい人間であるわけでもない。

だからこそ、この部分こそがまさに、畜産業の人たちの意識を変えるべきポイントなのだとも思う。

ーー

1ヶ月の牛舎での仕事を終えた頃、私は牛のことも、根保さんのことも、もっと大好きになっていた。

牛舎にいくのが幸せで、「来なくても良い」という日に突然現れたり、夜中に勝手に牛舎へ行って、牛と戯れていたこともあった。

ときには他の畜産業の方々との飲み会に誘われることもあり、交流もした。

そこにはヤギをやっている人がいたり、闘牛のレポーターをやっている人がいて、みんながみんな情報交換をしあって、お互いのこと尊重し合っていた。

そんな出会いの中誰もにあった共通点は、自分が世話をしている対象の動物が好きで好きでたまらないということだ。

飲み会の中でも酔っ払ったら牛とヤギ出産の話で持ちきりだったし、「ヤギの方が可愛い」「いや、牛の方が可愛い」と永遠に言い合っている。

そりゃそうだ。

畜産業って、好きじゃなきゃできない仕事だ。

酔っ払った根保さんがぽつりと、「365日、牛の世話があるからなあ。たまには1日くらい旅行でもって思ったりもするよ」と言った。

根保さんは牛飼いをはじめた当初、ものすごい量の借金を背負い、生活していくことがやっとだったという。

勢いで始めた牛飼いだが、ノウハウもなければコネもなかった。

だから数年間は、返済に追われながら牛の世話をしていた。

そのときにはすでに結婚していたし子どももいたわけだから、プレッシャーはすごかったと想像に容易い。

何度も「なんで牛をはじめてしまったんだろう」と、海を見ながら悩んだそうだ。

でも、事実としてそこにはたくさんの牛がいて、はじめたからには、投げ出すことなんてできない。

毎日餌や水をやらなければ死んでしまうし、いくら金銭的にはマイナスでもつぎ込むことを止めるわけにはいかないのである。

そんな状況からどうにか立て直したわけではあるが、根保さんは今だにスタッフさえ雇っていないし、ひとりで細々と牛舎を続けている。

台風でも牛舎にかけつけるし、病気や出産間近の牛がいれば、飲み会でも途中で抜けて、牛舎に帰ることもある。

いつも牛のことを考えて、牛とともに、ひとりで彼女たちと向き合って生きてきたのだ。

毎朝名前を呼んで話しかけ、頭をなで、ミルクを与え餌を与え、成長を見守って来たのだ。

「そんなに牛が好きなのに、殺してしまう時に寂しくないんですか?」と聞いたことがある。

根保さんは、「確かに最初のうちは悲しいなと思うこともあったけど、牛はそのために生まれてきていると、俺は思っているからさ。だけどその代わり、どんな部分も無駄にせずいただくよ、という気持ちでいるし、それが唯一の恩返しだと思っている。そのためにはしっかり育てて、質の良いお肉にして、無駄なくみなさんに届けること。牛たちには感謝しかないよ。」と、彼はそう答えた。

私は今まで、「牛に感謝していただこう」なんて、口先だけのいい加減な言葉だと思っていたし、正直それは今でもあんまり変わらない。

だけどやっぱり、牛のために毎日尽くしてきた根保さんを見ていると、彼の口から出るその言葉は少し温かみを感じる、別の次元のものに思えた。

彼にとって、牛への感謝、愛の示し方は「おいしく食べること」なのだ。

これは彼が牛を経済動物、もっと言えば「食べ物」だと認識しているからこそ出てくる考え方であり、断固として「動物は食べ物ではない」というキャッチコピーを掲げるヴィーガンの方達との大きな違いだったりもする。

それぞれの形をした動物への愛。

みなさんはどう感じるだろうか。

ーー

さて、牛と関わり始めて一ヶ月がたった頃。

ついに、屠畜の日がやってきた。

この取材のひとつめのゴールは、自分が関わった牛を屠畜するところを見学し、そしてその牛を、食べることだ。

その頃になると、もうその牛舎にいる牛は、私にとってはただの「牛」ではなかった。

毎日顔を見て、声をかけ、愛しいと思える対象だ。

私は前日から眠れず、どんな気持ちで付き添えば良いかわからなかったし、その屠畜が終わったあと、自分がどんな選択をとるのか、まだ見通しがつかなかった。

屠畜の前日、次の日に殺される牛を洗うところに付き添った。

おしりにこびりついたうんちを洗い流されているその牛は、おとなしかった。

彼女は、どんな気持ちなのだろう。

久しぶりにロープを外されて外に出た気持ちは、どんなだったろうか。

ぼんやりとした表情で体を洗われる彼女を見て、なんともいえない気持ちになる。

彼女は、今日が最後の夜であることをしらないのだ。

私たちはまさに今、彼女の命日を自分たちで勝手に決めて、彼女の人生を、終わらせようとしている。

ーーー

ここから先は、屠畜の話になり、写真も含まれています。苦手な方はご注意ください

ーーー

朝がやって来た。

屠畜の日だ。

こうして振り返って文章を書いていても、やるせない気持ちになる。

私はあの瞬間を、忘れられないと思う。

事実もう既になんども夢に出てきているし、目が冷めるたびに私は自分の惨さを自覚した。

私が連れて行った牛も、建物の前に繋がれておもてで順番を待っている牛も、

鼻に繋がれたロープから逃れようと、必死にもがいていた。

鼻から血が出てもなお、目を血走らせながら、最後の力をふりしぼっていた。

ちなみにいつもの表情はこんな感じだから、この時の彼女の顔がどれだけ通常の柔らかい表情と違うか、これをみたらわかると思う。

生涯のほとんど全てを牛舎で過ごす彼女たち。

自分の体ぴったりしかないスペース一箇所にロープで繋がれ、一歩も動けないまま一生を過ごす。

そんな彼女たちがようやく外の世界に触れるのは、売られる時と、殺される時だ。

彼女たちはトラックで運ばれながら、沖縄の海や美しい景色を見て、何を思っただろう。

「牛さんだ、可愛いね」と指をさす親子を見て、何を感じただろう。

もしかすると彼女は、自分たちがいた場所が小さかったことを、その時はじめて知るのかもしれない。

だけどようやく世界が広がった日、彼女たちの人生は終わるのだ。

彼女たちが死の直前に嗅ぐのは、血と、不安のにおいだ。

牛は不安になるとそれを知らせるため、仲間にしか伝わらないフェロモンを分泌する。

きっと屠殺場は、私たちが認識できないような不安のにおいでいっぱいなのだと思う。

そして建物から繋がる排水路には、どばどばと血と消毒液がまざった液体が流れ出て来る。

周囲は血と、動物が焼却されて焦げた匂いと、それから不安の匂いが漂っているのだ。

「おかしい」

状況が理解できないまま、とにかくその不安から逃れようと、もがく。

しかし、その抵抗虚しくロープを引かれて一歩建物の中に入って、いざ拳銃を当てられる順番を待つ段階に入ると、どの牛も突然、しんと静まりかえるのだ。その目はもう既に、自分の運命を理解して、死んでいるも同然に見えた。

それもそのはずだ。

建物に入った彼らの目の前には、しかばねになって吊り下げられた仲間たちがいる。

(根保さんからの画像提供)

目の前に並んでいた仲間たちは順番に倒れたあと、そのままどこかへ見えなくなる。

「殺される」

牛はきっと、そう思うと思う。だって彼女たちは、頭が良い。

一歩一歩追い詰められてついに自分のばんがやってきたとき、彼女らの目の前に映るのは、皮が剥がれて片方の足にくさりをつけて天井にぶらさげられた、仲間だった何か。

(根保さんからの画像提供)

私は多分あの時、彼女が全てを理解した顔を見た。

突然目の光がなくなり、じっと動かなくなった彼女が、ふと、横で見学していた私の方に顔を向けた。

かける言葉なんて見つからなくて、だけど目をそらすのはあまりにも自己中心的なきがしてかたまった私の目をじっと見つめた彼女の目に少しだけ、光がやどった気がした。

彼女が最後に、ぐっと顔を、私に近づけようとした。

それはほんの一瞬のできごとだったけど、でも私には聞こえたんだ。

「助けて」が。

もしかすると、彼女にとって私は、最後に見えたチャンスだったのかもしれないと思う。よく牛舎で見ていた顔だから。いつも話しかけて、餌を与えてきた人だから。

もしかすると彼女は、私が見つければ連れて帰ってくれるって思ったのかなって、そう思う。だけど実際、私は何もすることができずに、そこに佇むだけだった。

順番が来た牛たちは、狭くて身動きのとれないスペースに入れられる。

そこの床は元から斜めになっていて、牛が撃たれてふらつくと、すぐに倒れこむシステムになっている。

拳銃をおでこに突き立てた直後、牛は足をばたつかせながら、壁によりかかるように、どさっと倒れる。

(別の施設の写真の引用)

その重みで、もたれかかった壁が自動的に開き、牛は完全に横たわる形になる。

神経なのか、意識があるのか分からないけれど、でも明らかにまだ動いている牛の首元を、ナイフで切り込むと大量の血が流れ出し、そのまま少しずつ、動かなくなる。

その瞬間は衝撃的だった。ナイフを入れられている時、牛が痛くて暴れているように見えるのだ。

おそらく反射の関係もあるのだろうが、私は詳しいことが分からない。

ただ、痛そうだ、と、それだけ感じた。

その状態から片足一本がワイヤーで固定され、天井につるされる。

そこから皮を剥ぎ、「お肉」になるための順序を踏むわけだ。

天井につるされて皮を剥がれはじめた牛には、まだ目ん玉も舌もついている。

それは明らかにまだ「動物」で、私にとっては目をふせたくなるものだった。

(別の施設の写真の引用)

「可愛い」と一緒に笑顔で写真を撮っていた動物が、目の前で人間に切りつけられて、ビクビクと動きながら流血している。

「助けて」と向けられた目を無視したことに、罪悪感がつのった。

どうにかして「当たり前のことだから」と考えようとしても、どうしてもそう思えなかった。

頭の中には「ごめんなさい」と「私たちはなんて酷いことを」という気持ちが湧き出す。

分かってはいたけれど、私はこの目で、人が動物を殺す瞬間を見た。

あのパックに詰められているお肉は、たしかにかわいい動物で、それを人間が殺したものだ。

(別の施設の写真の引用)

日本ではできるだけ苦痛を減らすようにと、放血させる前に拳銃が使われているが、宗教や設備の関係で、そんなことすらせず、生きたままの牛の首を突然切り込む方法で屠畜されているケースもある。

今回は牛を取り上げたが、沖縄では馴染深いヤギは、今だにそのまま首を切られて叫びながら亡くなる場所も多い。

そもそも拳銃にすれば苦痛がないなんて、ただの言い訳にしか聞こえなかった。

だって牛たちは、死への恐怖を感じていたから。

怯えて、助けを求めていたから。

撃たれたあとも、体は痛みを示していたから。

あの瞬間の牛の目を思い出すと、私はやっぱり、自分が恐ろしくなるのだ。

「美味しいから食べたい」というだけの理由で、動物の肉を食べる私が。

そして同時に思う。

この子たちに幸せな瞬間はあったのだろうか。

私はこの子たちの人生まるごとを奪い去り、こんな苦痛を強いてまで、肉が食べたいのだろうか?

かげりかけていた気持ちがまた、湧き上がって来る。

私は根保さんに「衝撃的だった?大丈夫?」と声をかけられるまで、呆然と立ち尽くしていた。

泣きたかったけど、泣くことすらエゴな気がして、できなかった。

(別の施設の写真の引用)

実は今回の取材について、食肉センターからは断りを入れられている。

おそらく取材という名目で過激な写真を撮られて拡散されることを懸念されたのではないかな、と思う。

だからこの部分の画像については、根保さんからいただいたものと、別の施設のものの引用になる。

カメラは絶対に入れないという約束で建物の裏側から見学させてもらっている際、すれ違いざま、センターの職員ひとりに睨まれ、舌打ちをされた。

心底嫌そうな顔だった。

少し傷ついたけれど、でも私は、舌打ちした彼の気持ちが分かる。

私も精神科で働いている頃、「どんなところか見学したい」と来る人たちのことが嫌いだったから。

私は間違いなくその場で一番の邪魔者で、部外者だ。

命を扱う現場は、初めて見る人からしたら「衝撃的」で「刺激的」な現場なのかもしれないけれど、そこで働くひとたちにとってはただの日常で、現実だ。

目の前にはこなしていかなくてはいけない業務があって、恐らく最初は感じていたエモーショナルな部分との付き合いかたを見につけ、そうこうしているうちに、牛の屠畜は「業務」であり「流れ作業」になっていくのだと思う。

それは看護師である私たちが、人の死に慣れていくのと同じだ。

そんな場所に、物言いたげな顔をして立ち尽くしている部外者がいれば、鬱陶しい。

私なら「鬱陶しい顔すんなよ」って思うし「あんたに何が分かるの?そんなのエゴでしょ。偽善でしょ」って思うし、

何よりも、「じゃあそれを知ったうえで、何ができるの?何もできないくせに、土足で踏み込んで、興味本位で覗き込むなよ」って思う。

事実私は何もできなくて、牛に対する中途半端な同情だけを感じて、泣きそうな顔をして通路を塞いでいるだけだった。

食肉センターで働く人たちのことを非難する人もいるが、私は彼らには感謝しかない。

私たちが一番見たくない部分を担ってくれている彼らがいなければ、私たちにお肉は届かない。

今の社会にとって彼らの仕事は必要不可欠で、恨むどころか、尊敬し、感謝すべきだ。

インターネットで見たグロテスクな動画を拡散して「可哀想だ」といいながらステーキを食べる私たちなんかより、よっぽど彼らの方が命と向き合ってる。

命の現場で働く彼らは、たった数ヶ月取材してわかった気になっている私なんかより、覚悟を持っているのだ。

だけど一方で彼らの行動ひとつひとつに悲しくなったのも事実で、それはどの行為にも「どうせこれから殺すから」が理由として付着しているように感じたからだった。

だけどそれは、食肉センターの人たちだけではなく、畜産業に関わる人たちと過ごしていく中で、いつも感じていることで、いつも私にある種のどうしようもなさを感じさせていた事実だった。

牛を洗う時に快適な温度のお湯で洗ってあげないのも、牛が屠畜されるまでの不安な時間寄り添ってあげないのも、いうことをきかない牛を黙って叩いて押し込むのも、どれも「どうせ殺すから」であって、そこに時間的コストも人員的コストもかけたくないのだろうなと感じていた。

思いやりとか、可哀想とか、そんなことをいっている暇はない。

これが仕事だから。彼らは経済動物だから。

だけど、そういう瞬間を垣間見るたび、人間が口を揃えて言う「命に感謝する」という言葉の重みがなくなっていく。

だって、もしも「命に感謝して」を本気で牛を殺すことを正当化する理由に使いたいなら、「どうせ殺す」であってはいけない。

そんなものを、一瞬でもにじませて良いはずがない。

「どうせ殺すから」ではなく、「このあと死んでしまうからせめて」という思いで、全てに手間をかけるべきだと思った。

その違いが、思いやりといい加減のボーダーラインなんじゃないかと思う。

時間がない。面倒臭い。そんなことをしても意味がない。

だけど私たちは動物の命を奪うんだ。

奇跡が重なって生まれた生き物を育てて肥えさせて殺して食べるんだ。

それに比べたら、牛に対する全てのおもいやりの工程が、どれだけ簡単なことだろう。

そのどれも、命を奪う重みに比べたら、特別難しいことではないはずだ。

そんな思いがあったから、私は屠畜の現場を見て、「どうせ殺すから」がはびこる現場に、やるせない思いから抜け出せなかった。

だけど毎日の業務に追われていると、私もいつのまにかそれを「仕方ない」と思うようになるのだろう。牛のためにという以前に、生活のために、毎日のために、仕事として向き合う必要があるから。いちいちエモーショナルな感情にひたっていたら、業務が間に合わないから。

きっと彼らも、いつのまにかそうなったのだと思う。

そうやって疑問は、日常に溶け込んでいく。

そしてそれらを、悪いと批判する気にもなれない。

だけど同時に、屠畜を実際に目で見て私自身の中に湧き出た気持ちは、「牛さんありがとう」では済ませられないかもしれない、という思いだった。

テレビで組まれる牛特集、かわいい彼らの顔をうつして「癒されるね」なんて話しあう。

たしかに牛は可愛い。

でもその牛がどんな生活をしてどんな未来があるかは、誰も話そうとしない。

映像にうつるのは放牧された幸せそうな牛たち。

だけど実際日本で放牧ができるほどの土地を持つ農家は、そう多くないのに、そんなこと、誰も知らない。誰も話そうとしない。

彼らがどんな場所でどんな風に死んでいくのか。

みんなで見て見ぬ振りをしながら「牛さんに感謝していただきましょうね」なんて、そんなの牛にとってはなんの救いにもならないだろう。

牛にとって私たちは裏切り者の殺人鬼でしかない。

どれだけ正当化しても、それには変わりがない。

肉がなくても生きていけるのに、娯楽のために牛を殺す。騙し騙し肥えさせて、全然大丈夫じゃないのに「大丈夫」と声をかけ、血塗れの屠畜場に送り込む。

「命に感謝」は、その行為への言い訳だと思う。

きっとこれからも、人は肉を食べるだろう。

それ自体を悪いことだとは思わない。

だけどお肉を食べるのなら、やっぱり彼らのあの最後の姿を知るべきだと思った。

知らなければ、食べる資格がないとすら思った。

汚いからと蓋をしても、グロテスクだからと見て見ぬふりをしても、そこには現実があるのだ。あなたの目の前に牛肉のパックがある限り、その背景には、こうして殺された牛たちがいる。

その善悪は置いておいて、とにかく目の前の肉に食らいつく前に、そのことを考えてみてほしい。

屠畜場に向かう前、積み込みのトラックが牛舎に入ってきた時、彼女はじっと、そのトラックを見つめていた。何かを感じていたのか、偶然かは分からないけど、見つめていた。

そしてそんな彼女の横にいる別の牛が、モーと叫び声をあげながら涙を流していたのも印象的だった。

そう、牛は泣く。

理由は分からないけど、でももしかすると、何かを感じていたのかもしれない。

牛にもみんな、個性がある。

ご飯が待ちきれなくて毎回餌台に足をあげちゃう子や、いつも脱走を企てる子、人が大好きで好奇心旺盛な子に人見知りな子。

みんなが生きていて、私は取材の短い期間の中、できるだけ話しかけて、それぞれの牛を理解しようと努力した。

だからこそ、自分の関わった動物の屠畜は尚更心に重いものを残して、私はいつまでもいつまでも「ごめんなさい」の気持ちでいっぱいで、その日も屠畜した牛の顔がよぎって、なかなか寝付けなかった。

根保さんは、今日屠畜した牛を解体して用意ができたら、ステーキにして渡してあげようね、と言った。

その日はまだ、そのステーキを見てどんな気持ちになるかもわからなかったし、「やったー」なんて気持ちにはならなかった。そもそも、食べられないかもしれないなあとすら思っていた。

私はこの子を食べる時、食べた後、どんな気持ちになるのだろうと、ぼんやりと考えていた。

ーー

私の牛舎での経験は、自分自身の価値観をぐらぐらと揺らすものになった。

ある日は肉食に肯定的になり、ある日は否定的になった。

だけど確かなのは、屠畜を見たその日、私の心は一旦、この事実の受容から程遠い位置まで遠ざかった、ということだ。

やっぱり何も考えずに肉食を肯定することはできないかもしれない、と思ったのだ。

さて、ここで少し牛舎から離れて、頭をフラットに戻そう。

ここで掘り下げるべきは、「ヴィーガン」についてだ。

ヴィーガンという思考は、本当に人間にとって害のないものなのだろうか。

ヴィーガンを進める彼らの目指す世界はどこで、それは現実的なものなのだろうか。

もしも本当に肉を食べることがむしろ体に悪いというのなら、

やっぱりこの「肉食」という文化を受け入れる必要などないのではないだろうか、と思ったし、畜産動物たちを救う手立てについてヒントを持っている人がいるのなら、話を聞くべきだと思ったのだ。

一方で冒頭にも述べた通り、私この手の話題について、専門家以外の意見を鵜呑みにしようという気にはならない。

だからこそ、食事の専門家である栄養士にも話を聞くことにした。

ここから先はしばらく当事者や専門家との対談が続く。

興味のない人は、このパートについては飛ばしていただいても構わない。

だけど私がこの部分をどうしても残しておきたかったのは、公平な判断がしたかったからだ。

もしもこれから本気でヴィーガンを目指そうと考えている方は、この部分も読んだ方が良いかもしれない。